Cuando uno va al teatro, lo más importante es la experiencia sensible por la que atraviesa durante los minutos u horas que dura un espectáculo. Después vienen la reflexión, la charla, la operación intelectual de desmenuzar y criticar (sin ponerle signo negativo a la palabra) lo que uno acaba de ver; viene la traducción en lenguaje racional de aquella experiencia, agradable o no, divertida o no, intensa o no, definitoria o no.

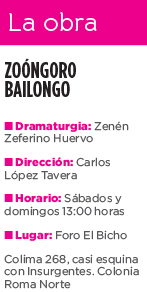

Cada puesta en escena, como cada obra de arte, tiene en mente un espectador, un receptor potencial, en algunos casos más claramente definido, en otros, ni siquiera explícitamente pensado. En Zoóngoro Bailongo, obra dirigida por Carlos López Tavera e Isabel Toledo, los espectadores potenciales son los niños, y con ellos, los adultos que los acompañan.

En un momento en que la tecnología del cine parece capaz de todo, de llevar a la pantalla cualquier fantasía humana, y además hacerlo en tercera dimensión, el teatro debe centrarse cada vez más en ese tipo de experiencia sensible, estética, que solo un espectáculo en vivo puede generar. Zoóngoro lo hace.

A sabiendas de que iba a una obra para niños, hice lo más obvio y fui al Foro El Bicho acompañado de mi sobrino de cuatro años; con nosotros, fueron también mis padres, muy ufanos, como todos los abuelos que van cuidando al nieto. Desgraciadamente, el pequeño Iker estaba malhumorado ese día, y convencerlo de ir al teatro fue una tarea difícil.

Sobre la banqueta de la calle Colima de la Colonia Roma, Belén Aguilar, Itzel Aparicio y José Juan Sánchez, los tres actores que minutos más tarde contarían y actuarían esta fábula ambiental, recibieron a Iker, junto a todos los niños, con un par de mesas con hojas y crayones. Antes de la primera llamada, la bonita experiencia había comenzado.

Ya dentro del teatro, y con el genio un poco menos malo gracias a los artísticos rayones de un crayón azul, eso sí, debidamente firmados con su nombre, nos encontramos disfrutando del atractivo mundo ficcional de Zoóngoro Bailongo, logrado con mucha imaginación y sencillez, como son los juegos infantiles.

Entre juegos con la luz, actores que usan sus cuerpos y voces para ser mosquitos, jabalíes o leones, que pintan con gises sobre mesas que ahora son lienzo y después selva, todo envuelto en las notas del son jarocho interpretado por Víctor Reyes, Pablo García y el mismo director Carlos López Tavera, vamos descubriendo la fábula de una ciudad que ha crecido hasta ser una selva de edificios, basura y smog; una selva que se incendia y cuyos habitantes se salvan convirtiéndose en música, convirtiéndose en son.

A medida que transcurre la obra, Iker, uno de los espectadores más pequeños, pregunta a sus abuelos: ¿por qué se apagó la luz? ¿Se volverá a prender? ¿Eso es un mosquito? ¿Ese otro, qué animal es? Mis padres, felices del tiempo que comparten con el pequeño, le responden, le explican, le dicen con emoción: ¡Mira el león! ¡Mira la ciudad!

Adultos y niños comparten, disfrutan juntos, esta experiencia, cuyo tema, además, resulta pertinente hoy que llega la hora ineludible de cambiar el curso que en materia ambiental ha seguido la civilización.

Al terminar la obra, el mal humor de Iker se ha desvanecido. Lo que importa para él no es que pueda explicar racionalmente lo que acaba de ver: importa que vivió una experiencia divertida, estimulante, bella, y que seguramente habrá abonado a dejar un mensaje positivo en su joven pensamiento.

La semilla se ha sembrado; con el aliento de los mayores, con espacios como El Bicho, que se abre a artistas jóvenes y propositivos, con experiencias escénicas de la calidad y calidez como Zoóngoro Bailongo, germinará haciendo de Iker un nuevo espectador de teatro. Así sea.