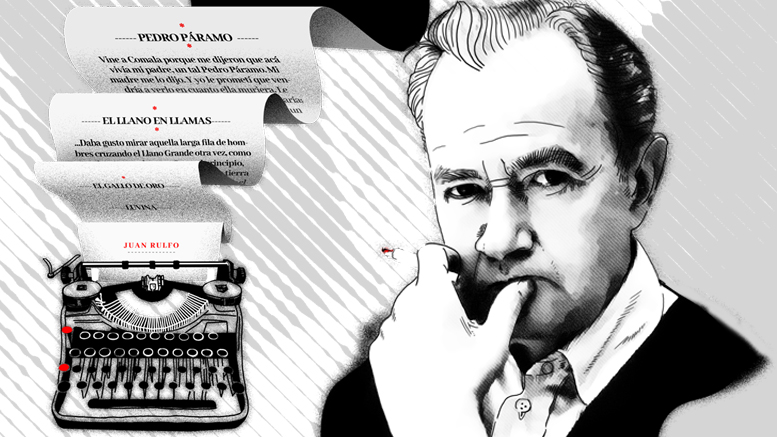

El 16 de mayo de 2017 se cumplen 100 años del natalicio de Juan Rulfo, quien es, sin duda, uno de los más grandes escritores en la historia de nuestro país. Para conmemorar esta fecha, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, presidente de la Fundación México con Valores y quien fue amigo personal de Juan Rulfo, accedió amablemente a brindarme esta entrevista en la cual los lectores de El Ciudadano podrán observar, desde la mirada aguda y profunda de Ignacio Ovalle, una faceta distinta y reveladora del autor de Pedro Páramo, obra a la que Jorge Luis Borges calificó como: “una de las mejores novelas de la literatura en lengua hispánica y aun de la literatura universal”.

Era conmovedoramente sencillo, creo que hasta le disgustaba hablar de su prestigio.

Conocí a Juan Rulfo en el año 1977, cuando me nombraron director del Instituto Nacional Indigenista (INI). Rulfo era en ese momento el director editorial de ese instituto. Para entonces, él era un hombre maduro y ya era gloria de las letras nacionales, de manera que cuando yo llegué ahí y me enteré que dirigiendo la parte editorial se encontraba nada menos que Juan Rulfo, establecí contacto con él inmediatamente.

Yo fui su jefe directo, pero no me gusta decirlo porque me da pena. Burocráticamente yo era el jefe de la institución y él era un colaborador, pero mi trato con Juan nunca fue como si fuera mi subordinado. Juan Rulfo debió haber recibido el Premio Nobel de Literatura, imagínate que alguien así trabaje en tu oficina. ¿Quién es el verdadero jefe? Por supuesto que él.

Sin embargo, Rulfo tampoco trataba de figurar como director editorial del INI. Es probable que las obras que se editaron en su época lleven su nombre y su cargo, pero salvo eso, no le interesaba aparecer en ningún lado. Voy a aventurar una idea: probablemente ese trabajo era un modo honorable de subsistencia, tener de qué vivir y trabajar, pero nada más, nunca intentó sacar partido de eso.

Juan y yo tuvimos una relación dual: por un lado cumplía la responsabilidad de revisar los libros del INI (el instituto tenía una línea editorial sólida y editaba buenos textos), Rulfo era el encargado de lo que tenía que ver con esta colección, era su trabajo y lo cubría cabalmente, de manera irreprochable; pero, además, tenía una característica que para mí no es ninguna sorpresa porque generalmente acompaña a toda la gente positiva de este mundo: siendo uno de los referentes más importantes de la literatura mexicana, en su trato era como cualquier hijo de vecino, era conmovedoramente sencillo, creo que hasta le disgustaba hablar de su prestigio.

Describiría a Juan Rulfo como una persona huraña, no le gustaba estar rodeado de gente.

Describiría a Juan Rulfo como una persona huraña, no le gustaba estar rodeado de gente.

Mi amistad con Rulfo se dio, quizás, porque él percibió que yo no trataba de sacar provecho de ella. Así como ocurre a veces con la gente rica, que les salen amigos por todas partes sólo para ver si derraman algo o ya de perdida obtienen buenas relaciones por medio de ellos, lo mismo ocurre con la gente de éxito, generalmente es codiciado su trato, es casi una superstición tocarlos, como si por estar cerca de su luz se pudiera tener un reflejo de ella. Debo decirte que nunca pasó por mi mente la tentación de presumir mi amistad con Juan Rulfo.

Me invitó varias veces a su casa. Vivía en un departamento que estaba en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México. Ahí me recibió en distintas ocasiones y nuestras conversaciones a veces giraban en torno a la literatura, pero Rulfo no presumía de su sabiduría ni de los autores que estaba leyendo. Curiosamente, la mayoría de las veces hablábamos sobre música barroca, era un hombre que amaba profundamente la música. Le gustaba Vivaldi, Bach, era melómano, sabía mucho sobre el asunto.

Recuerdo que alguna vez hablamos de aquella película sobre Mozart, Amadeus, y Juan me contó que Salieri (quien aparece en el largometraje como el rival de Mozart), no era ni tan mal músico, ni tan mala persona, sino que, como a veces ocurre en el cine, habían manipulado la historia para favorecer la figura de Mozart. Sobre ese tipo de cosas platicábamos y le aprendí mucho.

Yo describiría a Juan Rulfo como una persona huraña, no le gustaba estar rodeado de gente, su sencillez no era simulada. Él era un hombre retraído, hablaba con voz baja y uno podía advertir que era alguien incapaz de producirle ningún tipo de daño a nadie, era un hombre bueno.

No era un hombre que tuviera apetito por seguir escribiendo, sabía que lo que había escrito era inmensamente bueno.

En mi opinión, El llano en llamas y Pedro Páramo son realmente los únicos trabajos literarios reales de Rulfo. Escribió otras cosas: El gallo de oro, un guión para cine y cosas por encargo que él me comentó alguna vez y que veía con cierta displicencia. Aquí voy a jugar un poco a la interpretación: no sabría decir si Juan Rulfo tenía desilusión por la literatura o cierto desapego, pero no era un hombre que tuviera apetito por seguir escribiendo, sabía que lo que había escrito era inmensamente bueno.

Yo le pregunté alguna vez: “¿Por qué plantea la historia de Pedro Páramo en Comala? ¿De dónde sacó el nombre?”. Sus explicaciones eran muy sencillas y me decía: “Pues es que ahí en mi tierra de Jalisco hace mucho calor, es como un comal”. No tenía que ver con el Comala de Colima, porque además decía que ahí no hace tanto calor, era un juego de palabras; sin embargo, no se desbocaba hablando de eso. A mí cuando estaba con Juan Rulfo, me daba más la impresión de estar frente a un místico que frente a un escritor; me parecía alguien que había visto, para él, las realidades últimas del mundo y las cosas ya no le ofrecían mayor interés.

Si tuviera que asociar la figura de Juan Rulfo con un místico lo haría sin ninguna duda con San Francisco de Asís, era de una humildad verdadera, no buscaba que apareciera su nombre en ningún lado, no quería los honores, no quería los premios, sufría los elogios. Él quería salir, sacarle fotos a la naturaleza, le tenía mucho amor a la vida.

Cuando uno lee con atención cualquier párrafo de Pedro Páramo, se da cuenta de que no le sobra ni le falta una sola palabra, es una obra perfecta en su forma.

Tuvo que pasar un tiempo para que yo me diera cuenta de la magnitud de la persona que había tenido tan cerca y releí sus libros, me parecieron mejores todavía. Cuando uno lee con atención cualquier párrafo de Pedro Páramo, se da cuenta de que no le sobra ni le falta una sola palabra, es una obra perfecta en su forma, es como un destilado, como si hubiera evaporado las palabras y luego se hubiera quedado con las gotas estrictamente indispensables. A mí me parece (y me atrevo a calificarla así sin ser un crítico literario) una obra maestra.

Cuando fui embajador en Argentina, Juan fue invitado a una feria del libro y aceptó. Fue a dar una conferencia, pero lo hizo exactamente con la misma actitud con la que hacía todo lo demás. Él era venerado, pero no actuaba como tal, eso siempre me llamó la atención.

Era, además, un hombre muy observador. Estando en Buenos Aires, en un jardín, me dijo: “¿No se ha fijado que en esta zona no hay pájaros? O si los hay, no cantan, ponga atención”. Yo no lo había advertido. En lo personal me parece una lástima que no haya seguido escribiendo porque hubiera hecho todavía cosas muy hermosas.

Sin embargo, con las páginas que escribió logró, como te decía, la perfección en su forma. Pedro Páramo es una novela que tiene muchos matices, por supuesto que hay una denuncia social en sus páginas, una profunda crítica sobre la persistencia de la pobreza, del abandono, hueles la pobreza en el libro. Aunque yo creo que el enorme valor de su literatura no radica en esa crítica, sino en la increíble pureza del lenguaje con la que está escrita.

Me gustaría terminar diciendo que para mí fue realmente una bella satisfacción haber compartido momentos con Juan Rulfo y que me haya dispensado un lugar amable en su vida, no el mejor ni el más cercano, no fui su cuate, no fui de piquete de ombligo, pero fuimos amigos.